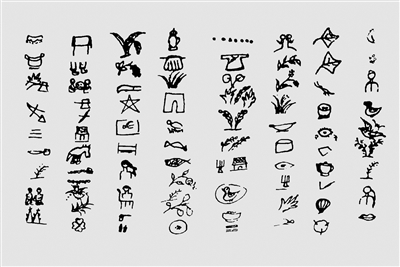

坡芽歌书,壮族传承民歌的一种特殊方式,八十一个符号代表了八十一首歌。(资料图片)

广西民族博物馆收藏的这面云雷纹铜鼓是我国迄今为止发现的最大的铜鼓。(作者自摄)

三月上巳,在汉唐之际是一个重要的节日。古时用天干地支记年、月、日,三月上巳指的是三月上旬的巳日,但三月上巳的日期并不固定,遂逐渐有将其固定为三月三的趋势,乃至后世知有三月三,而不知有上巳。

三月三是一个有着多重内涵的节日,传说这一天是黄帝的诞生日,祭祀华夏人文初祖,以知先贤筚路蓝缕、创业多艰。三月三已是暮春时节,春日暖暖的风,陶醉了在溱水、洧水岸边踏青的男男女女(《诗经·郑风·溱洧》),也陶醉了孔子和他的弟子曾皙(《论语》)。

孔子让弟子们谈谈自己的志向,有愿为官,有愿为学,曾皙的回答与众不同,却深得夫子赏识:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”在沂水中沐浴,吹吹春日暖暖的风,唱着歌回家去,何其自在逍遥也。后来《后汉书》解释当时三月上巳有“祓禊于水滨”的习俗时,亦引用了曾皙这段话,认为这习俗“盖出于此”。

祓和禊这两个字的偏旁,已经透露出其意义与祭祀有关。今天我们还会用到“祓除”这个词,《说文解字》云:“祓,除恶祭也”。至于“禊”这个字,据学者考证,先秦典籍中未出现此字,东汉始见记载,应劭的《风俗通》中有“禊者,洁也”的见解。东晋永和九年三月初三那场著名的兰亭雅集,其目的也是“修禊事也”。

三月三曾有过如此迷人的韵味,但在宋代之后,大概由于与寒食节、清明节等节日,在时序上较为接近,故在中原地区逐渐衰落。但在许多南方少数民族中,三月三直至今日仍是一个重要的节日,例如壮族。

壮族三月三是国家级非物质文化遗产。壮族三月三有一系列活动,要论最为重要者,还是唱歌。因此壮族三月三又称“歌节”“歌圩节”。

壮乡是山歌的海洋,也唯有在这样的环境中,才能诞生被誉为“歌仙”的刘三姐。上世纪六十年代,长春电影制片厂拍摄的《刘三姐》,塑造了国人记忆中的刘三姐形象,由乔羽、雷振邦两位先生合作的词曲亦堪称经典。其中一首《只有山歌敬亲人》,刘三姐唱道:“莫讲穷,山歌能把海填平,上天能赶乌云走,下地能催五谷生”,由此足以说明在壮族人的心目中,山歌所具有的无穷的神奇力量。

农历三月三,正是春耕的农忙时节,在这时节唱歌,一方面以娱乐舒缓劳作的疲累,另一方面大概也与山歌“下地能催五谷生”的神奇力量有关。然而,山歌的神奇力量还不止于此,壮族三月三为男女相识提供了场合,而他们结识的方式便是对歌。明代的史料中,已经提到“峒女于春秋时,布花果笙箫于名山。五丝刺同心结,百纽鸳鸯囊。选峒中之少好者,伴峒官之女,名曰天姬队。余则三三五五,采芳拾翠于山椒水湄,歌唱为乐。男亦三五成群,歌而赴之。相得,则唱和竟日,解衣结带相赠以去。”史料还明确提到,春歌是在正月初一、三月初三,秋歌是在中秋佳节。

在歌圩中,大家传唱世代流传的山歌,亦有思路敏捷者能临场作歌,清代一位壮乡诗人黄敬春提到,三月三歌圩的看点之一便是“男女行歌同入市,听谁慧舌制新诗”。2006年,在云南省文山壮族苗族自治州富宁县,发现了一种独特的壮族山歌传承方式——坡芽歌书。这歌书原是一块土布,布上有81个符号,人不解其意,而传承人只需见到其中一个符号,就能完整唱出一首情歌,81个符号代表了81首情歌,从第一首“月亮”开始,描述了两位壮族青年男女,从相识、相知、相恋到结为终生伴侣的全过程,在这些歌曲中,蕴含着文山壮族人的历史与文化,故而有学者称其为“一部特殊的具有丰富文化内涵的民俗学大著”。

铜鼓是壮族等南方少数民族非常重要的乐器,三月三歌圩中自然也少不了铜鼓的登场。关于铜鼓的起源,壮族人有这样一个神话:壮族人的创世神叫布洛陀,布洛陀创造了人之后,就回到了天上住,他安排壮族人住在高山上,这样他低头一看,就能看见他所创造的子民了,那时日月星辰照耀着壮族人的家园,野兽不敢靠近,人民安居乐业,繁衍后代。随着人口越来越多,布洛陀觉得天地小了,于是将天加高,将地加宽,这样虽然更宽敞了,可是日月星辰就照不到人间的每一个角落了,尤其太阳和月亮睡觉后,负责守卫人间的星星照不到偏僻的角落,野兽肆无忌惮地出没,危害人间。壮族人向布洛陀请愿,希望天上的星星能到地上来,给野兽以震慑。布洛陀想了想,创造了“阿冉”(壮语中的铜鼓),铜鼓的鼓面上有芒星,代表的就是天上的星星,布洛陀说以后野兽出没,只要敲击铜鼓就能把它们赶走了。另外,在壮族等南方少数民族的传统中,铜鼓不仅仅是一种乐器,而且是权力和身份的象征,有“得鼓二三,便可称王”的说法。

在壮族神话中,米洛甲是与布洛陀关系密切的一位神,她掌管生育,人们亲切地称她为“花婆神”。花婆神有一座长满花的山,每一个人就是这山上的一朵花。壮族三月三,万千朵美丽的花,在美丽的山水间,唱出美丽的歌谣。

兰亭雅集、曲水流觞,令人心驰神往,大地飞歌、互诉衷肠,亦十足令人心驰神往。(陈彧之)