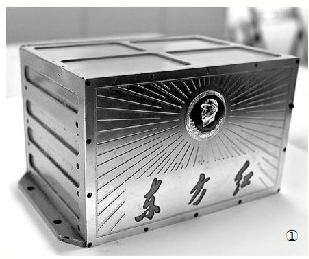

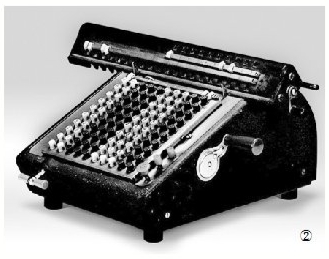

图① “东方红一号”卫星乐音装置。图② 邓稼先领导研制中国第一颗原子弹用的手摇计算机。

(以上图片来自国家博物馆网站)

五十年前,中国第一颗人造地球卫星——“东方红一号”卫星成功发射,当国人聚集在收音机旁,听到太空中发出的《东方红》乐曲时,内心的激动之情难以抑制,这不仅是中国航天史上的创举,也是世界航天史上的创举。

在太空中奏响《东方红》乐曲的装置长什么样?近日,国家博物馆推出的“永远的东方红——纪念‘东方红一号’卫星成功发射五十周年”云展览中,观众可以在虚拟展厅中看到“东方红一号”卫星乐音装置,这是个金色的方形盒子,所以又可以称它《东方红》乐音盒。

1965年,中央确定将人造卫星研制列为国家尖端技术发展的一项重大任务。对于“东方红一号”卫星,中央提出了十二个字的要求:上得去,抓得住,看得见,听得到。更详细说来,即要用运载火箭将卫星精准送入轨道,要让地面测控系统实现对卫星的成功测控,要能在地面用肉眼看到卫星,要能在地面用收音机听到卫星发出的信号声音。这十二个字说起来简单,但要一一实现,不知这其中有多少难题要攻克。

“东方红一号”卫星乐音装置,成功完成了“听得到”的任务。搜寻史料,我们发现了这个乐音盒背后的一个名字——刘承熙。1966年8月的一天,三十二岁的刘承熙被领导叫去了办公室。刘承熙是江苏无锡人,1956年从南京工学院毕业后,分配到了中国科学院,后来服务于中国空间技术研究院北京控制工程研究所(502所)。领导让他组织几个人完成“东方红一号”卫星在太空播放《东方红》乐曲的任务。

“东方红一号”卫星乐音装置,通过电子线路模拟乐器演奏《东方红》乐曲,那么选用什么样的乐器最合适呢?刘承熙和同事们扎入了乐器的海洋,“若采用钢琴声,声音虽浑厚深沉,但太复杂;若采用风琴,声音虽优美,但不够明亮;若采用长笛,声音虽悠扬明快,但单调了些……”在经过广泛的调研,得到北京乐器研究所、上海国光口琴厂等单位的支持后,最终决定选用铝板琴进行演奏,因为“铝板琴的声音,不仅清晰悦耳,而且实现起来线路简单,可靠性强。”

刘承熙和同事们进行了上百次试验,试验中曾发生乐曲播放失真的情况,这是卫星上天后绝不允许发生的情况。本着高度负责的精神,他们进行了仔细检查,终于查到了原因,原来是固封材料渗进了电阻。解决了这一问题后,才可以说是完成了任务。

“东方红一号”卫星是在极其困难的条件下研制成功的,工作条件用简陋来形容并不为过。研制过程中,需要进行大量精密的计算,当时的科研人员使用的是手摇计算机,并不是电子计算机。展览中展出了一件珍贵的藏品,是“两弹一星”功勋邓稼先领导研制中国第一颗原子弹用的手摇计算机,就是用这样的手摇计算机进行计算和研制,邓稼先和他的同事们完成了原子弹的理论设计方案。也正是用这样的手摇计算机,计算出了“东方红一号”卫星的轨道。

这件展品陈列在展览的最后一个部分“航天人的精神史诗”。在这场永不落幕的云展览推出之际,中国首次火星探测任务名称公布——“天问一号”。从“东方红一号”到“天问一号”,七十年风雨兼程,中国航天事业逐步壮大,航天人在不同时代孕育了航天传统精神、“两弹一星”精神、载人航天精神、北斗精神、探月精神,这既是航天事业逐步壮大的动力,也是一份可以传之久远的精神遗产。

回顾历史,是为了看见未来。伟大的事业在前方,新的精神在酝酿。(陈彧之)