中国纪检监察报记者 程威

特邀嘉宾

唐利佳 嘉兴市纪委监委第五审查调查室主任

鲍顺平 嘉兴市纪委监委案件审理室干部

潘金健 平湖市人民检察院第二检察部副主任

马伟勤 平湖市人民法院副院长

编者按

本案中,李云鸿在退休前后多次收受冯某所送的礼品、消费卡,应如何定性处理?辩护人提出,李云鸿通过特定关系人李某某收受保险提成,构成违纪而非受贿犯罪,如何看待该辩护意见?我们特邀相关单位工作人员予以解析。

基本案情:

李云鸿,男,1996年6月加入中国共产党。曾任浙江省嘉兴商业房地产开发有限责任公司(以下简称“嘉兴商房公司”)董事长,嘉兴市交通投资集团有限责任公司(以下简称“嘉通集团”)党委书记、董事长等职。2022年1月退休。

违反中央八项规定精神。2016年至2021年春节前,嘉通集团下属某油气分公司的主要负责人冯某为了与李云鸿搞好关系,多次向其拜年送礼,李云鸿均予以收受。2022年至2023年春节前,冯某考虑到李云鸿作为退休的国企领导,在当地仍存在一定影响力,为继续与其维持良好关系,依然照旧向李云鸿拜年送礼。经查,李云鸿收受冯某所送的购物券、加油票、酒水等共计价值1.97万元,其中退休后收受财物价值0.4万元,李云鸿从未进行回赠。

受贿罪。2003年至2020年,李云鸿利用职务上的便利,为他人在承接业务、工程施工、企业经营等方面提供帮助,非法收受财物共计653万余元。

其中,2009年至2013年,李云鸿利用担任嘉兴商房公司董事长等职务上的便利,把特定关系人李某某提供的样砖放入嘉兴商房公司的采购品牌库里,以需统一品牌、样式等名义要求承接嘉兴商房公司代建工程的某建设公司项目经理张某某以明显高于市场价的价格向李某某购买外墙砖等建材,并让下属向张某某转达不得还价的要求,张某某基于李云鸿职权上的制约关系予以同意。后李某某将从某瓷业公司采购的外墙砖,以高于采购价的价格出售给张某某,扣除经营成本后共实际获利100万元。案发后经价格认定,100万元中高于市场价格的差价为60万元,未高于市场价部分的获利为40万元。

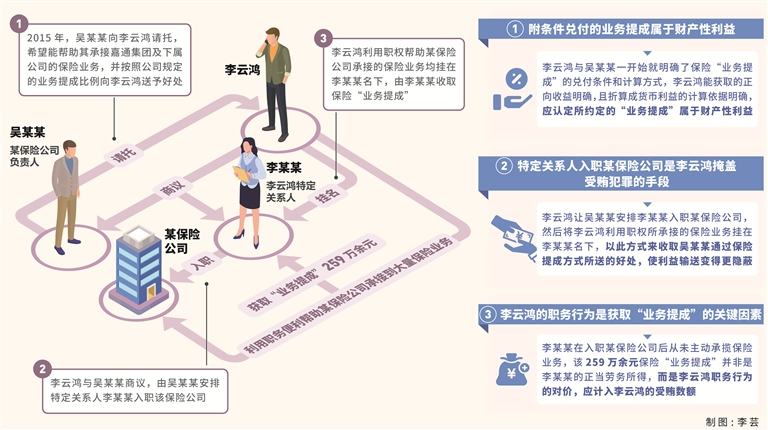

2015年下半年,某保险公司负责人吴某某向李云鸿请托,希望能承接嘉通集团及下属公司的保险业务,并会根据承接的业务量,按照保险公司规定的业务提成比例送给李云鸿好处。李云鸿为逃避查处,与吴某某商议由吴某某安排李云鸿特定关系人李某某“突击”入职该保险公司,后将李云鸿利用职权帮助某保险公司承接的保险业务挂在李某某名下,由李某某收取吴某某通过保险提成所送的好处。后李云鸿利用职权,要求嘉通集团及下属公司将相关车辆保险业务交给某保险公司。2015年至2020年,李云鸿利用职务便利帮助某保险公司承接到大量保险业务,保费达1700余万元,李某某从中获取“业务提成”259万余元。

查处过程:

【立案审查调查】2023年3月31日,嘉兴市纪委监委对李云鸿涉嫌严重违纪违法问题立案审查调查,同年4月4日,对其采取留置措施。

【党纪处分】2023年6月12日,经嘉兴市纪委常委会会议研究并报嘉兴市委批准,决定给予李云鸿开除党籍处分;由嘉兴市监委按规定取消其享受的待遇。

【移送审查起诉】2023年6月14日,嘉兴市监委将李云鸿涉嫌受贿罪一案移送嘉兴市人民检察院审查起诉。嘉兴市人民检察院将该案指定平湖市人民检察院审查起诉。

【提起公诉】2023年8月17日,平湖市人民检察院以李云鸿涉嫌受贿罪向平湖市人民法院提起公诉。

【一审判决】2023年10月26日,平湖市人民法院判决李云鸿犯受贿罪,并综合考虑其具有自首等情节,判处有期徒刑六年十个月,并处罚金七十万元。判决现已生效。

李云鸿在退休前后多次收受冯某所送的礼品礼金,应如何定性处理?

唐利佳:在办理案件时有观点提出,李云鸿在担任国企领导期间长期收受冯某的礼品礼金,且受礼行为一直持续到退休之后,退休后的受礼行为系在职时受礼行为的延续行为,应一并认定为收受可能影响公正执行公务的礼品礼金,依照2018年《中国共产党纪律处分条例》(以下简称2018年《条例》)第八十八条第一款的规定处理。我们未采纳该观点,理由如下:

第一,党员干部在职时违规收受礼品礼金行为与退休后违规收受礼品礼金行为的构成要件有所不同,在定性上属于两种不同的违纪行为。根据2018年《条例》第八十八条规定,在职时违规收受礼品礼金的行为主体为在职的党员干部,侵犯的客体是党员干部自身职务行为的廉洁性,以及党和国家机关、人民团体、国有企业、事业单位的正常管理秩序。而领导干部退休后已经不存在影响其自身公正执行公务的客观条件。从主观方面来看,收送双方在退休前后的主观心态具有明显区别。李云鸿在职时,冯某向其送礼主要是看中其作为嘉通集团“一把手”的职权,希望与其搞好关系,谋求关照;当李云鸿退休后,冯某则是基于李云鸿长期在市属国企任职,在当地具有一定影响力,希望李云鸿在退休后能够帮助其“居中协调”,从而继续送礼,以此方式与李云鸿继续维持、拉拢关系。作为受礼方的李云鸿主观上也明知冯某看中的分别是其退休前的职权和退休后的影响力,并持续收受冯某所送礼品礼金,因此其在职时、退休后受礼行为具有相对独立性,应认定为两种行为。

第二,党员干部退休后,即使不再履行公务,但在原任职地区和管辖业务范围内仍有一定的影响力,客观上存在影响其他在职党员干部公正执行公务的可能性,因此,党员干部在退休后也应当严格遵守党的纪律和中央八项规定精神,守牢底线。本案中,李云鸿长期在国企担任领导职务,虽已退休,但在当地仍具有一定的影响力,且仍具有党员身份,为严肃党的纪律,应将李云鸿在退休后多次受礼的行为认定为违反中央八项规定精神。

综上所述,李云鸿退休前后违规收受礼品礼金均属于违反中央八项规定精神的行为,但其退休前违规受礼行为应适用2018年《条例》第八十八条第一款规定;退休后因李云鸿不再具有公职人员身份,其违规受礼行为则应当适用2018年《条例》第一百一十一条规定(廉洁纪律兜底条款)进行处理。

辩护人提出,李云鸿通过特定关系人李某某收受保险提成,构成违纪而非受贿犯罪,如何看待该辩护意见?

马伟勤:法院对上述辩护意见不予支持。本案中,李某某收取的“业务提成”是李云鸿职权的对价,应认定李云鸿构成受贿罪,理由如下:

首先,附条件兑付的业务提成属于财产性利益。2015年下半年,吴某某向李云鸿请托,希望其能帮助承接嘉通集团及下属公司的保险业务,事成后会就所承接的业务量,按照保险公司规定的业务提成比例来行送好处,李云鸿予以同意。有观点认为,由于业务提成附条件兑付,最终能否实际实现、何时实现、实现程度等会存在不确定性,属于预期性利益,不应作为财产性利益认定。我们认为,根据“两高”《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定,受贿罪中的“财物”包括货币、物品和财产性利益,对财产性利益可从是否需支付货币利益的角度来把握。本案中,李云鸿与吴某某一开始就明确了业务提成的兑付条件和计算方式,只是实现数额的多少需待约定事项达成时才能确定,李云鸿能获取的正向收益明确,且折算成货币利益的计算依据明确,应认定双方约定的业务提成属于财产性利益。

其次,李某某“突击”入职是李云鸿掩盖受贿犯罪的手段。2015年下半年,在吴某某提出会送给李云鸿好处后,李云鸿认为直接收取好处易被查处,便与吴某某商议,决定先由吴某某安排李某某“突击”入职保险公司,然后将李云鸿利用职权帮助某保险公司承接的保险业务挂在李某某名下,以此方式来收取吴某某通过保险提成方式所送的好处,李某某入职某保险公司只是为了让利益输送变得更为隐蔽。李某某仅是敛财的“工具”,所谓的保险提成应计入李云鸿的受贿数额。

最后,李云鸿的职务行为是李某某获取保险“业务提成”的关键因素。在案证据证明,李某某在入职某保险公司前,从未有过保险业务从业经验,也不了解保险业务,入职期间不需要上班打卡,也从未主动承揽保险业务,其名下嘉通集团及下属公司的保险业务均系李云鸿利用职权承接的。因此,本案所涉的259万余元保险“业务提成”并非李某某的正当劳务所得,而是李云鸿职权的对价。根据“两高”《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》规定,国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益,授意请托人将有关财物给予特定关系人的,以受贿论处。综上,应对李云鸿以受贿罪论处。

鲍顺平:李云鸿将权钱交易行为以利用职权为特定关系人谋利的违纪形式呈现,试图以此方式逃避刑事处罚,受贿犯罪的手段更具欺骗性、迷惑性,精准还原行受贿合意在区分纪法罪的界限时显得尤为关键。

一方面,行受贿双方存在具体的请托事项。李云鸿利用职权是为吴某某还是为李某某提供承揽保险业务的帮助,对明确业务提成性质具有重要意义。如果李云鸿仅利用职权帮助李某某承揽保险业务,且事前从未与吴某某达成要从保险业务中按比例收取好处的行受贿合意,那么其帮助谋利的对象系李某某,所获业务提成不宜认定是权钱交易所得,一般仅评价为利用职权为特定关系人谋取利益的违纪行为。但本案中,在吴某某表达了希望承接嘉通集团及下属公司的保险业务并愿意贿送好处后,李云鸿才要求嘉通集团及下属公司将相关车辆保险业务交给某保险公司,可见具体的请托人系吴某某而非李某某。

另一方面,“业务提成”是双方约定的好处兑现形式。在李某某入职某保险公司前,吴某某就多次向李云鸿请托希望承接嘉通集团及下属公司的保险业务,但双方当时未达成收送好处的合意,故李云鸿一直未帮助其承接保险业务,也未想过要安排李某某入职某保险公司。此后,吴某某承诺会就李云鸿帮助承接的保险业务量,按照保险公司规定的业务提成比例来兑现好处。李云鸿予以同意,并要求将约定的好处费不用给到自己,而是兑付给李某某即可,才有了安排李某某“突击”入职等一系列行为。最终,某保险公司承接到嘉通集团及下属公司的保险业务保费达到1700余万元,并以业务提成的名义兑付李某某259万余元。所谓的业务提成只不过是李云鸿将自己能够拿到的好处,通过保险公司又另行支配给了李某某,不能改变“业务提成”的贿赂性质。因此,从行受贿双方的合意来看,259万余元“业务提成”就是吴某某送给李云鸿的好处,李云鸿构成受贿罪。

李云鸿向张某某索取“商业机会”后交由李某某经营获利,为何定性为受贿?受贿数额如何认定?

潘金健:经计算,李某某为张某某提供建材扣除经营成本后共实际获利100万元,其中高于市场价格的差价部分为60万元。对于60万元的差价,有观点认为,张某某有购买建材的实际需求,向李某某采购建材并不是为输送利益而特意增加的一道环节,李云鸿只是利用职权帮助李某某获取了供应建材的商业机会,不能以受贿论处,应认定为利用职权为特定关系人谋取利益的违纪行为。我们未采纳该观点,该60万元应认定为李云鸿的受贿所得,理由如下:

第一,李某某供应建材具有风险排斥性。正常的商业活动中,承担经营风险是在市场经济活动中应遵循的普遍规律。本案中,李某某先是从供货商处了解到采购外墙砖的正常价格,然后在正常市场价格的基础上按照其欲赚取的差价比例加价向张某某报价。同时,李云鸿为确保李某某能赚钱,在明知李某某供应的建材价格高于市场价的情况下,还安排下属向张某某打招呼要求不得还价,张某某基于李云鸿的职权表示同意,并在李某某报价时不对比、不询价、不还价,直接以李某某确定的高价进行采购,表明李某某只享受获利却无需承担经营风险,能从中获取的经济收益明确。

第二,建材供应对象具有排他性。各主体平等参与竞争是市场经济的主要特征,故市场中形成的商业机会一般会事先设定参与规则且向不特定平等民事主体开放。本案中,李云鸿为了能够让李某某供应建材,不仅要求下属把李某某提供的样砖放入嘉兴商房公司的采购品牌库里,还以需统一品牌、样式等名义要求张某某从李某某处采购建材,在事先就人为设定了仅针对李某某这一特定对象参与条件,帮助其排斥了正常的市场竞争,使得张某某作为施工方本身在有稳定的建材供应商的情况下,却只能按照李云鸿的要求向李某某高价采购瓷砖,为利益输送创设了条件。

第三,李某某供应建材的获利具有职权对价性。在市场经济活动中,行为人采购大宗商品或购买社会服务,一般会做市场考察后在保证品质、价格优惠的基础上择优选择,体现公平合理、等价有偿和自主选择。本案中,李云鸿和张某某对李某某提出的价格明显超出市场价格具有明确认知,张某某之所以采购李某某的高价建材,系基于李云鸿职权上对其的制约关系,故该60万元差价与李云鸿职权存在对价性。

综上,李某某所获60万元并不是经营商业机会所得,而是通过李云鸿职权换取的财产性利益,所谓的市场经营仅仅是掩盖权钱交易的手段。

鲍顺平:除了受贿犯罪部分60万元外,李某某获得的扣除经营成本后未高于市场价部分的经营获利40万元,不应计入受贿数额,而应评价为利用职权为特定关系人谋利的违纪所得。

一方面,该40万元获利非职权所得,不宜以受贿论处。正常的建材经营业务并不是虚增的交易环节,由于李某某向张某某供应建材的过程中确实付出了经营成本和相应劳务,属于将利用职权获取的商业机会用于自身经营的情形,是否获利并不存在必然性,虽然事后赚取了40万元,但并不是单纯依靠职权换取的,故不宜纳入刑法评价。

另一方面,40万元获利来源具有不正当性,应评价为违纪所得。判断李某某承揽的建材业务是否正常,核心在于该行为是否违背了平等、自愿、公平、等价有偿的民事行为原则,是否利用了职权或职务上的影响,是否已经或者可能影响公正执行公务,是否侵犯了职务行为的廉洁性。本案中,李云鸿利用职权使李某某直接依附于其职权顺利承接到相关建材业务,李云鸿的上述行为扰乱了正常市场经济秩序,侵害了党员干部职务行为的廉洁性,构成利用职权为特定关系人谋取利益违反廉洁纪律的违纪行为,故该40万元应当作为违纪所得予以收缴。