京公网安备

11010502035627号

广西壮族自治区司法厅厅长雷震(左三)启动2019年中国宪法边疆行活动。

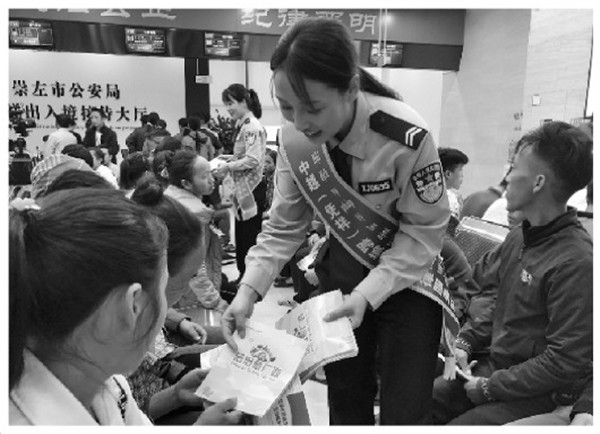

中越(凭祥)跨境法律服务宣传队为凭祥市民发放法律宣传手册。

靖西市青少年法治宣传教育基地老师为学生讲解法律知识。

崇左市大新县宝圩乡板价村民俗文艺普法队唱响法治山歌。

广西壮族自治区位于祖国南疆,与越南山水相连,现有3个边境市、8个边境县、87个边境乡镇、500多个边境村。“七五”普法规划实施以来,为保证边境经济繁荣稳定,筑牢边疆安全铜墙铁壁,自治区司法厅不断加强基层法治特色宣传建设,下沉公共法律服务,为广大边民群众提供更多精细化、个性化的法治服务,初步探索并形成了新形势下加强边境地区乡村社会治理的法治格局。

2019年11月至12月,自治区党委宣传部、自治区司法厅、自治区民宗委联合相关媒体及单位组织开展以“壮美新广西,法治新时代”为主题的中国宪法边疆行暨广西边关农村普法活动,全面展示广西宪法宣传和法治乡村建设工作成效。

“在中国,感觉法律无处不在。”在广西壮族自治区凭祥市弄怀边贸互市点法律服务工作站接受法律培训后,越南籍工人阮孟河不禁感慨。目前,崇左设有市、县、乡三级对外法治宣传工作平台、11个涉外法治宣传工作站,覆盖口岸、互市点、产业园、跨境劳务公司。

崇左是广西边关法治宣传教育革新的缩影。“七五”普法期间,广西司法厅从构建体系、探索途径、提高实效等方面落实措施,推动广西边境地区普法宣传工作辐射全区,为促进法治乡村建设、推动边境地区社会稳定和经济繁荣营造了良好的法治环境。

夯实支撑点

构建边关法治宣传教育体系

靖西市位于桂西南边陲,有龙邦国家一类口岸、岳圩国家二类口岸和那西、岳圩、新兴、孟麻4个边民互市点,是百色对外贸易的桥头堡和西部陆海新通道的重要节点,也是边疆法治宣传的重要阵地。

由于边境通道繁多,边民往来频繁,靖西治安情况较为复杂。特别是边境线上的矛盾纠纷,涉及中外客商及两地边民,处理起来十分棘手。

巴耀文是靖西市司法局普法与依法治理股股长,扎根司法行政工作31年,历经“一五”至“七五”普法规划7个实施阶段,参与和见证了靖西边关法治建设历程。

抢占阵地是靖西边关普法的关键词。在巴耀文推动下,县域法治宣传网、边关法治文化走廊、农村法治宣传长廊、青少年法治宣传基地等普法阵地相继建立,山歌普法、文艺普法等土味活动陆续开展,《靖西普法简讯》等普法读本送到群众手中。

靖西市义务普法宣传员李西克是巴耀文普法工作的得力伙伴。靖西市壮族文化底蕴深厚,土生土长的李西克深谙壮族民俗文艺,是靖西市民间文艺家协会副主席、靖西壮博民俗艺术团团长。每逢佳节,李西克都会用靖西壮族土乐器、壮剧、末伦、山歌、舞蹈、小调等群众喜闻乐见的传统文化形式开展普法活动,赢得了群众的围观和赞赏。

民间山歌文艺团体的加入,使靖西市法治宣传队伍力量不断壮大。巴耀文多方奔走,邀请普法讲师团、驻村干部、法律工作者、工青妇团体、法制副校长加入普法队伍,打造普法“轻骑队”,构建全民普法大格局。

靖西边境8个乡镇各有特色,靖西市司法局综合施策、有的放矢,有针对性地打造边关普法8大板块,在边贸发达的乡镇实施边贸普法,在边境游火爆的乡镇打造边关旅游普法,各板块形成特色,卓有成效。

边关旅游普法板块——湖润镇近年来游客接待量激增,为此,靖西市司法局在景区办公室一楼建设独立的调解室,调委会成员有5人,其中1人为专职,平时在景区开展普法和调解工作,维护游客合法权益,受到广泛欢迎。

在普法阵地基础上,靖西市还探索构建边境0—3公里区域百里边境普法带,在乡镇重要区域打造普法平安和谐长廊,在县城人流聚焦区建设边关普法街,将普法触底延伸到底。

2019年5月建成的靖西市青少年法治宣传教育基地位于新甲乡新圩中心小学校内,占用面积188平方米,是靖西首个青少年法治宣传教育基地。各学校先后组织师生参观,通过展例示警、法条塑形、谨言培志、影视播放、以案释法等形式,在学生心中种下法律的种子,助其明是非知荣辱。

如今,在广西边境村屯,家家户户悬挂国旗,边贸繁荣,边关和谐,一派欣欣向荣的景象。靖西先后荣获全国“六五”普法中期先进县、第三批全国法治县创建活动先进单位、2011—2015年全国法治宣传教育先进县等荣誉称号。

找准切入点

探索边关法治宣传工作途径

“宪法精神贯彻了,群众干劲高过山,脱贫致富搞起来……”

“人人遵纪守法呀,国家建设大变化,小康生活快到家……”

这是崇左市大新县宝圩乡板价村的普法山歌,山歌一唱响,立即吸引当地村民前来倾听。

高腔诗蕾是大新县本地山歌的一种唱法,特点是音调高亢洪亮、朗朗上口,最受当地群众热捧。一直以来,大新县以唱本地山歌为载体,将行政性普法转变为娱乐性普法,有效提升了农村群众的法律素质和全县法治化建设水平。

在山歌普法工作中涌现出了许多或热爱唱山歌,或热爱写山歌的普法人。他们将宪法、法律法规、规章编成山歌,通过山歌队的倾情演唱,达到普法效果。宝圩乡板价村退休教师农廷兴与村民组建民俗文艺普法队,可随时出口成歌,编写传唱了1000多首宣传党的方针政策、普及法律知识的歌曲。雷平镇布龙村村民梁业光、恩城乡维新村退休教师李日松也创作了多首山歌。“对上了年纪、不太识字,对党的政策和法律法规听不懂的群众来说,山歌是最好的宣传形式。”农廷兴说。

东兴市江平镇万尾村是我国京族的主要聚居地。在京族对歌亭里,当地群众常常通过歌声,把国家政策、法律知识、美好生活唱到群众心坎里。针对0—3公里的边境区边民,东兴市提供免费法律咨询、引导申请法律援助等各项公共法律服务。

“宪法是国家根本大法,是治国安邦的总章程,持续深入开展‘中国宪法边疆行’暨广西边关普法活动,让宪法精神深入边疆各族人民心中,在边疆生根开花结果,对维护国家领土主权完整、增强民族团结、促进睦邻友好具有长期和特殊的意义。”东兴市市长陈建林说。

在边境农村法治宣传中,广西坚持把法治文化引领作为突破口,大力创办内容丰富、形式多样、功能齐全的农村法治宣传基地,利用壮族三月三、三八国际妇女节、国庆节等民俗和假日开展群众性法治文化活动。

婉转美妙的山歌不仅唱出了广西人民对法律的信仰,还表达了对祖国和生活的无限热爱。蔚蓝的大海边,京族老旗手骆文芳手持宪法读本,与家人和村民一起将国旗高高升起。40年来,他坚持在家门口悬挂国旗,家中保存着更换下来的一摞厚厚的国旗。边境线上,一年四季随处可见群众家门口飘扬的国旗,法治文化、红色文化在这里交融激荡。

广西充分挖掘和开发利用好法治文化与红色文化、民族文化、旅游文化的共通性,增强宪法精神、法治元素与地方文化要素的黏度,既因地制宜又与时俱进,使农村法治宣传教育工作的红色根基更牢、民族味更浓、适用性更佳。如今,宪法法律知识已被融入山歌、采茶剧、牛娘戏及粤剧等特有的广西民间传统文化表演形式中,编排了《宪法山歌》《宪法问答歌》《山歌方阵对唱》《山歌唱宪法》以及粤曲《修宪治国谱和谐》等节目,通过法治文化传播传承,引领农民群众树立法治思维,增强法治观念,营造农村地区浓厚的社会法治氛围。

用好发力点

提高边关法治宣传工作实效

崇左市大新县司法局硕龙司法所所长许炳恒近30年来一直扎根在中越边境的硕龙镇,把百姓利益系于心间,身体力行诠释着人民公仆的本色。许炳恒被硕龙镇群众形象地称为德天旅游景区法律服务的速递员、为游客送去法律服务的外卖小哥,有效保障了游客的合法权益。

和许炳恒一样,防城港市防城区司法局十万山司法所长凌增志也是一名调解能手。2013年12月,防城港市最年轻的乡镇十万山瑶族乡挂牌成立。2015年5月,凌增志被任命为十万山司法所负责人。他扛着背囊,带着竹床,孤身一人来到这个刚建立不久、没有任何基础、群众法律意识极为薄弱的乡镇筹建司法所。仅仅两年时间,十万山司法所就在凌增志的带领下干出了成绩,赢得了声誉。

让人民群众学法、懂法、用法、守法,才能真正从源头减少矛盾纠纷发生。为达到这一效果,凌增志大胆创新,通过公开调处民间纠纷、召集群众现场说法、定期到辖区内中小学以法制副校长身份进行法治教学等宣传教育活动,使全乡的普法宣传工作得到长足发展。

“在调解过程中,我们阐明两国政策法规,释法明理,付出了很多时间和精力,得到中越客商认可。”凭祥市浦寨涉外纠纷人民调解委员会主任周梅初说。作为调解员,周梅初始终坚持两个结合调处矛盾纠纷,即将人民调解与法律宣传相结合,将人民调解与法律服务相结合。在他的带领下,调委会吸收中越两国调解员,成功调解矛盾纠纷30多起,为中越客商搭起了法律宣传的桥梁。

广西坚持把工作实效作为衡量边境法治宣传水平的标准,努力从人员合作、技术创新、技能培训3个方面提高边境法治宣传工作水平。自治区司法厅与广西法学会联合聘请一批省级宪法宣讲团成员,联合广西志愿者服务联合会、广西律师协会等单位,在14个市组建普法青年志愿者小队,开展进村入户式的宪法及法律知识宣传。

全区积极利用新媒体开展法治宣传,通过使用微信小程序、小游戏、H5、抖音短视频等新媒体,创新普法载体,为农民群众提供针对性内容推送,提升普法趣味性和精准性。各市、县分别设立法治宣传基地,培训人员,整合资源,将村委干部、普法骨干、人民调解员、法律服务工作者等骨干力量充实到农村一线普法宣传队伍中,建立县、乡、村、屯四级法治宣传网络,形成以普促调、以调助普的工作格局。

法进边关促进边境法治建设

2019年11月11日,广西百色靖西市中山广场。壮族同胞穿起节日盛装,拿起提线木偶,跳起欢快的舞步。精通山歌的男女老少三五成群,敲锣打鼓,结伴对歌,斗智斗勇。青少年以文会友,现场挥毫泼墨,书写法治作品。

当天,由靖西市作为启动仪式主会场的2019年中国宪法边疆行活动拉开序幕,靖西、凭祥、东兴3市同时启动。

“中国宪法边疆行”是司法部、全国普法办2018年推出的一项重要普法活动,今年是第二季,主题是“壮美新广西,法治新时代”。活动安排在11月中旬举行,与“12·4”国家宪法日集中宣传月联动,持续扩大全社会普法氛围,成为展示广西边境法治建设成果和全面推进依法治区工作的重要宣传平台。

“我宣布,2019年中国宪法边疆行暨广西边关农村普法活动启动。”随着自治区司法厅厅长雷震宣布活动启动,现场响起雷鸣般的掌声。由中直、区直等多家主流和网络媒体组成的广西融媒体观察团接受领导授旗,他们将奔赴8个边境县区,集中聚焦广西边境法治建设。

今年的中国宪法边疆行活动精彩纷呈,创意迭出。除边境普法融媒体观察团、现场的法治快闪表演外,自治区司法厅还精心绘制发放了形象生动的广西边境法治手绘图,组织了2019年中越双语版中国宪法知识线上有奖挑战赛。

“在中宣部、司法部、全国普法办部署指导下,自治区司法厅精心策划此次活动,通过线上线下灵活多样的新形式和新手段,采用群众喜闻乐见的方式,在边境地区开展全民普法活动,聚焦边境地区的乡村边民弘扬宪法精神,将普法宣传融入庆祝中华人民共和国成立70周年宣传活动中,展示广西边境法治乡村文化建设成果。”雷震说。

据了解,“七五”普法规划实施以来,广西立足区情,统筹脱贫攻坚工作,着眼安全稳定长远利益,科学把握法治宣传工作重点领域和重大任务,开展法治宣传。

广西以农村居民作为法治宣传主要对象,以党的十九大精神、宪法学习贯彻、相关法律法规等知识普及作为农村法治宣传主要内容,将法治宣传引导农村公开村务法务、制定村规民约、帮助农民群众妥善调处民事纠纷作为农村法治宣传的主要任务,使法治宣传工作成为农民群众学法用法的重要渠道。

2018年以来,自治区、市、县各级到社区和乡村开展宪法宣传活动3000多场次,为社区居民、乡村群众开展宪法讲座800多场次,发放宣传资料213万多份。针对农村开展“贯彻十九大,共促中国梦”、戏曲进乡村、文化下乡惠民演出1.2万场。崇左市、百色市、防城港市及所辖13个市(县)单位建成的民族、边关法治宣传阵地最具特色,推出的宪法宣传进农村、宪法进边关、“中越同携手,法治筑和谐”等边疆普法宣传活动,为深入开展边境地区农村法治宣传提供了实体依托。

示范引领推动边境依法治理

阳光下,占地7000多平方米的东兴市平安文化主题园吸引大批群众游玩休憩。平安广场话平安,政法园、法治园、安定园、普法缉私园、友谊园里道法治,从被动普法到主动普法,从有法可依到依法治理,法治东兴创建如火如荼。

“今年以来,广西司法厅积极主动服务自治区党委、政府中心工作,服务乡村振兴战略,努力构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。”自治区司法厅党委书记林金文说,全区各级司法行政机关积极投身法治乡村建设主战场,靠前服务、靠近服务,打造了一批民主法治示范村,全区形成了依法治理体系明显完善、依法行政水平明显提高、司法及执法明显规范、依法治理工作明显有效、全民法治意识明显提升的良好局面。

培养普法骨干

为村庄提供一站式法律服务

2018年8月,靖西市武平镇仙奉村被司法部、民政部联合表彰为第七批全国民主法治示范村(社区)。

仙奉村村委副主任黄发京是普法中心户。平日里,他通过上门、微信、QQ等方式向村民普及法律知识,遇到村里发生矛盾纠纷时,他又化身为人民调解员,帮助村民化干戈为玉帛。

完善的村级调委会、警务室、公共法律服务室等设施,让遇事找法成为仙奉村村民的共识。2016年以来,仙奉村党支部和村委会干部无违法乱纪行为发生,全村共受理各类纠纷10件、调解5件、成功5件,未出现因调解不及时而导致矛盾纠纷激化或由民事案件转化为刑事案件的现象。

加强农村地区法治宣传基础人才培养已成为广西推动农村法治建设的重要措施。截至目前,广西共建成73个全国民主法治示范村,并已实现一村一人民调解委员会全覆盖、一乡镇一法律援助工作站全覆盖、一村一法律顾问全覆盖。依托各级公共法律服务中心(站),广西大力开展法律惠民、送法下乡等主题法治宣传教育活动,为农民和农民工提供高效便捷的一站式综合服务。

司法所长助力

推动乡镇依法管理依法决策

崇左市龙州县司法局龙州司法所所长陈强自2012年到龙州县司法局工作以来,以提高辖区群众法律素质和乡镇干部依法行政、管理、决策能力,实现由提高领导干部法律意识向法律素质转变为目标,全面加强乡镇干部学法、用法及依法行政水平。在陈强的努力下,龙州县下辖各乡镇逐步形成了依法管理、依法决策的良好风气,促进了各项工作顺利开展。

2019年11月,防城港市防城区首个个人调解工作室——符所长调解工作室在茅岭镇挂牌成立。目前,工作室有调解员两名,分别是首席调解员符辉创和调解员黄小凤。

符辉创自2001年起一直从事人民调解工作,先后在防城区调处办和茅岭司法所长岗位主持调处涉土地、山林、水利的“三大纠纷”行政案件200多宗、民间纠纷800多宗,并长期代表防城区人民政府参加行政复议、行政诉讼等工作,积累了丰富的化解群众矛盾纠纷工作经验。符所长工作室成立不足1个月,已接待咨询群众30多人次,内容包括矛盾纠纷、婚姻家庭、交通事故、遗产继承等方面。

调解是化解矛盾、维护社会稳定的第一道防线。对基层工作的指导是符所长工作室的一项重要工作。通过努力,茅岭镇各村调解干部都能以书面形式把调解案件记录下来,改变了以往重口头调解轻协议制作的情况。

2015年,符辉创荣获司法部颁发的全国模范司法所长称号。2018年,他又被自治区信访局、自治区司法厅聘任为广西信访矛盾纠纷人民调解专家库专家。

司法所扎根基层、贴近百姓,在基层法治建设中发挥着不可替代的作用。如今,越来越多的司法所参与到基层法治建设中来,为乡镇和街道的依法决策、依法行政提供法律服务,成为基层党委政府推进法治建设的参谋助手。

整合普法资源

带动全区全民普法纵深开展

“农村和农民太需要法律了,他们的期盼是我们坚持下来的理由,不能让农村成为法律的死角和盲区。”崇左市宁明县峙浪乡爱民固边电影队队长韦忠说。

活跃在中越边境的爱民固边电影队目前聚集了13名志愿者,是广受边民欢迎的义务普法宣传队伍。自1981年组建以来,他们的足迹遍布250多个边境村屯,行程超过20万公里,播放法治影片1万多场(次),成为广西境内成立最早、连续放映时间最长的农村电影院。

从峙浪乡沿边境公路驱车76公里,活跃着另一支民间法治宣传队伍——成立于2009年的中越法治宣传骑行队。骑行队目前有40人,他们将骑行爱好与法治宣传相结合,将“德法涵养文明,共建绿色生活”等法治宣传主题融入骑行活动,以户外骑行为载体,常年行走于沿边公路、沿线口岸,向沿街商铺客商、边境线旁的村寨进行法治宣传,全方位、多角度、广区域扩大影响力和覆盖力,实现了民间队伍带动法治宣传的服务升级,为法治宣传吹来一股清新之风。

国无法不治,民无法不立。法治宣传教育工作是一项庞大的社会系统工程,是全面推进广西法治建设的基础性工作,不仅需要各级各部门的密切配合,还需要广大群众的支持和参与。广西坚持把全民普法和守法作为全面依法治区的长期基础性工作,通过创新理念,整合民间力量,推动全民普法纵深开展,群众守法意识明显提升。

文字:龚成 蒙献平

图片由广西壮族自治区司法厅提供