京公网安备

11010502035627号

群众想要申请法律服务,

是啥流程,谁来提供?

老百姓发生了矛盾纠纷,

各说各理,如何调解?

刑满释放人员回归社会,

遇到困难,怎么解决?

我们看到,在现实生活中,基层群众经常会遇到各种各样的法律问题,需要寻求法律服务。那么,如何才能做好新时代司法行政基层工作,把公共法律服务的触角延伸至基层“神经末梢”呢?

在本期“学习贯彻十九大精神·司法部司局长访谈”中,司法部基层工作指导司司长罗厚如用“三大关键词”解民忧!

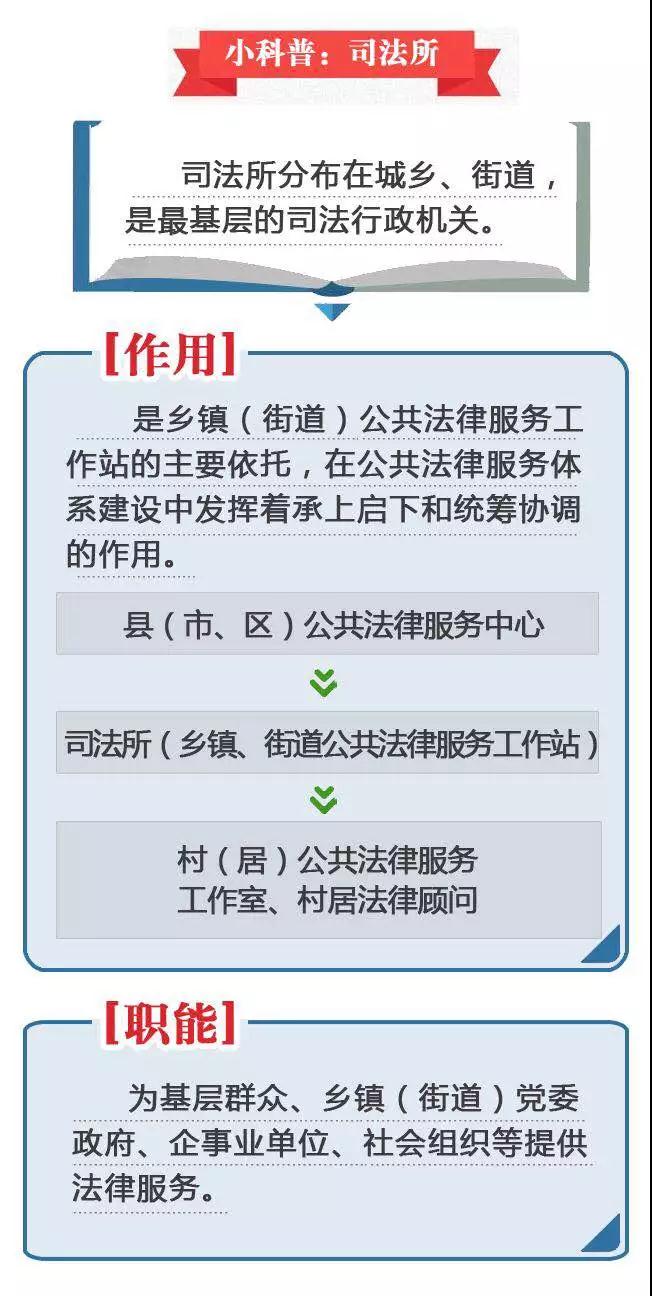

关键词一:司法所

贴近群众的基层公共法律服务“前沿阵地”

罗厚如司长:“下一步,我们将继续抓好司法所建设,努力加强和推进乡镇(街道)公共法律服务。”

主要从四个方面发力:

平台建设为群众

逐步实现公共法律服务站乡镇(街道)全覆盖;设立开放式服务厅;拓展应用“互联网+”,对接即将上线运行的12348中国法网,利用微信、移动客户端等多种方式,方便群众咨询办事。

服务机制重实效

为群众提供一站式服务;加强工作站与法援机构、法律服务机构、人民调解组织等有效衔接;实现公共法律服务与诉讼服务和社会服务的对接;建立跟踪评价机制。

规范化、制度化列清单

健全受理申请、解答咨询、投诉处理等工作规范,建乡镇(街道)公共法律服务基本项目清单。

队伍建设出硬招

加强司法所政法专编使用和管理,加大政府购买服务力度,组织引导律师、基层法律服务工作者、志愿者等力量参与,同时要加强教育培训。

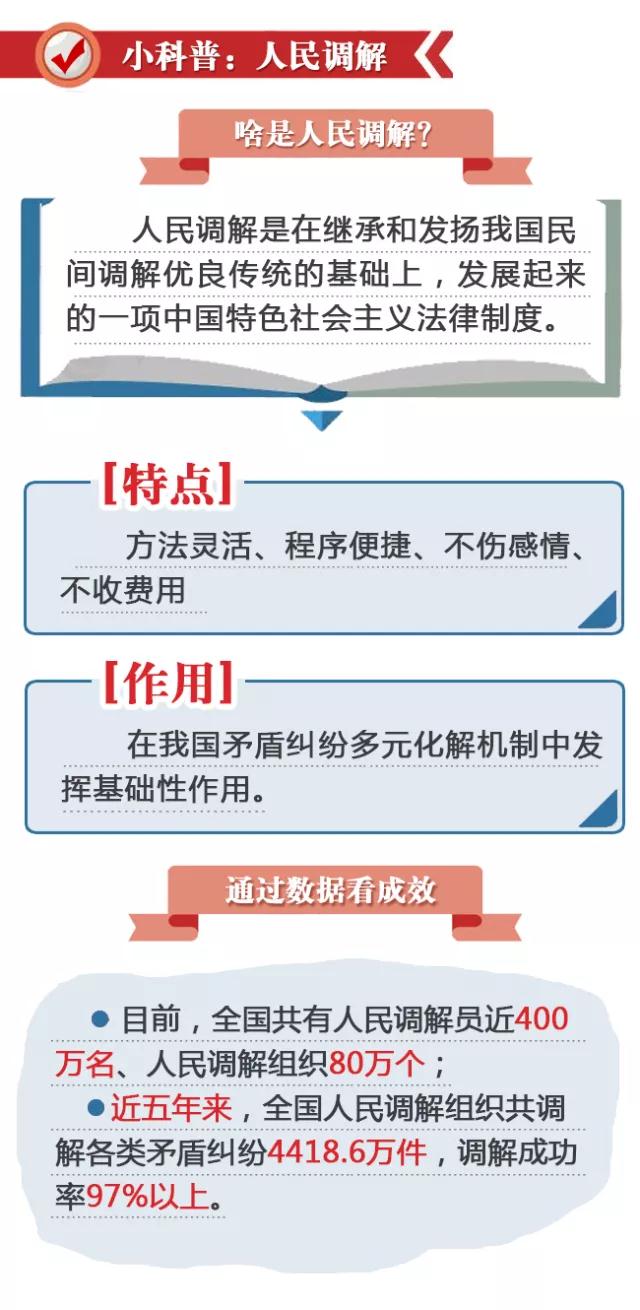

关键词二:人民调解

化解矛盾维护和谐的“第一道防线”

预防和化解矛盾纠纷是人民调解工作的主要任务,也是人民调解工作的价值所在。那么,在新时代我们应该如何做好相关工作,又该如何在传统调解工作的基础上创新突破呢?罗厚如司长这样说:

提要求:做好新时代矛盾纠纷化解工作

①坚持预防为主,排查在前

发挥人民调解组织贴近群众、网络健全的优势,坚持抓早、抓小,努力把矛盾纠纷消灭在萌芽状态;大力推广现代信息技术运用,实现矛盾纠纷预判预警预防。

②坚持依法调解

运用法治思维和法治方式开展调解,同时,坚持德治与法治相结合,注重发挥道德教化作用。

③加强与基层法院、公安等部门联系沟通

定期分析法院和公安机关审理办理相关案件的数据资料,研判本地区矛盾纠纷发展变化趋势和特点,将其作为评价人民调解作用发挥的重要指标。

谈创新:传统"老娘舅式"调解要升级、更规范

①创新理念——促进公平正义

不仅要及时化解矛盾纠纷,实现案结事了,还要依法调解,促进公平正义,建立科学的工作评价指标体系。

②拓展领域——强化专业调解和行业调解

顺应形势变化,解决医疗纠纷、道路交通、劳动争议、物业管理、互联网等行业、专业领域矛盾,规范行业、专业调解工作。

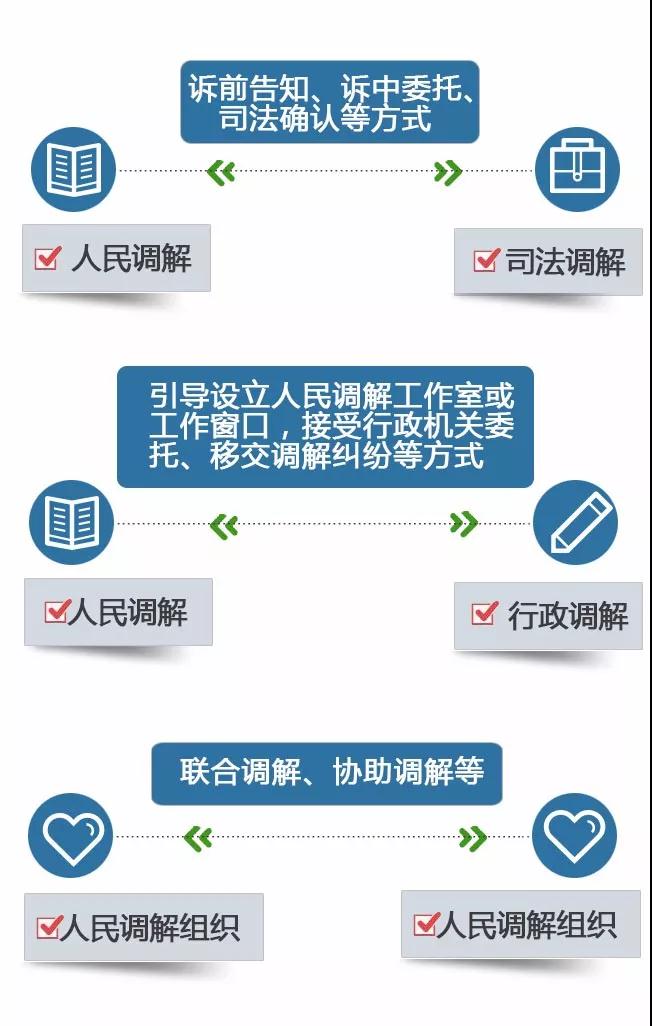

③创新机制——推动与司法调解、行政调解有效衔接

④创新方法——顺应“互联网+”时代趋势

推动应用网上调解、视频调解、微信调解、电视调解等。

关键词三:安置帮教

搭建刑满释放人员回归社会的“桥梁”

“多年来,各级安置帮教机构努力帮助刑满释放人员解决生活、就学、就业等方面遇到的困难和问题,绝大多数刑满释放人员顺利融入了社会,成为守法公民和自食其力的劳动者。”

可以说,做好刑满释放人员的安置帮教工作,是加强和创新社会治理的重要举措。那么,我们应该如何做好这项工作呢?罗厚如司长给出“三大要点”:

关键:落实社会救助措施

对符合条件的刑满释放人员,要落实最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、教育救助、就业救助、临时救助等救助制度。

基础:落实就业政策

要积极拓宽就业安置渠道,帮助刑满释放人员落实责任田,支持他们自主创业、自谋职业,落实社会保险政策。对符合条件的刑满释放人员,要落实公共就业服务和有关就业扶持政策。

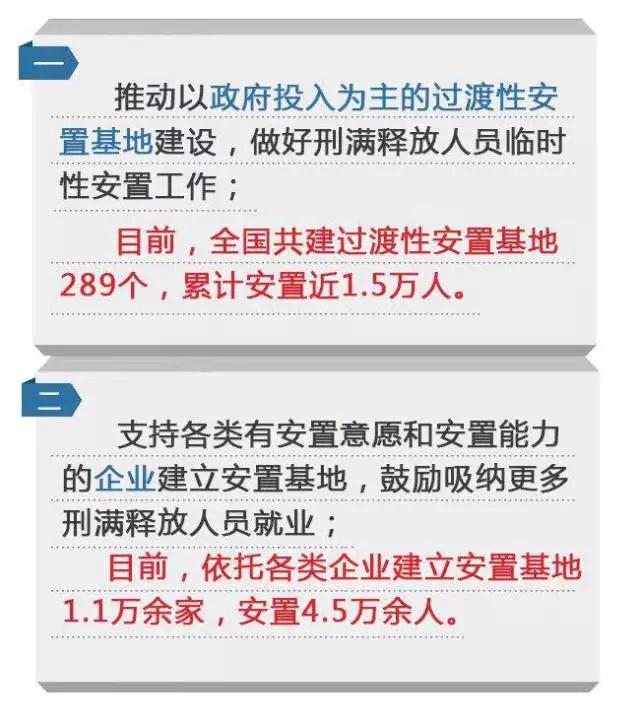

重要手段:推动安置基地建设

“基础不牢、地动山摇”,基层工作的重要性不言而喻。基层工作与群众联系最为密切,在践行群众路线方面有着独特的天然优势。长期以来,司法部基层工作指导司立足自身职能,坚持以人民为中心,扎根于群众土壤,把服务群众作为宗旨,在扎实的群众工作中获得群众支持并不断发展进步。