京公网安备

11010502035627号

刘由怀 杜成成

摘要:如何促使罪犯积极履行财产性判项,解决尴尬的“空判空罚”问题,维护司法权威,司法实践一直在探索行之有效的措施。监狱刑罚执行中将财产性判项的履行与减刑假释案件办理相挂钩,核查罪犯财产状况和履行能力,全面考察其悔改表现,教育和促使罪犯积极履行财产性判项,已经落地落实,并越来越严格,极大地促进了判决的执行。但是,由于罪犯和家属“已经坐牢,就认打不认罚”的错误思想,以及司法机关沟通协调和执行上的障碍及困难,很大一部分罪犯的财产性判项得不到及时、有效执行,财产性判项执行难、财产状况核实难,导致未履行完毕财产性判项的罪犯减刑假释受阻,一定程度上打击到罪犯改造积极性,影响到监管安全,给社会带来负面影响。司法机关应通过加大法制宣传教育力度,并进一步明确财产性判项执行和罪犯财产状况核实的主体;制定和细化操作指引;搭建统一的协同执行平台;引入法律援助,建立救助申辩渠道;完善财产性判项履行检察监督机制等措施来提高执行效率,准确、客观评价罪犯是否具有履行财产性判项的能力,综合判断罪犯是否“可以减刑”,体现刑罚公平公正,维护司法权威。

关键词:罪犯 减刑假释 财产性判项 执行 改造

刑事裁判中的财产刑,是我国刑法对罪犯的财产性惩处措施,附带民事赔偿是修复因犯罪被破坏的社会关系的一种措施。财产性判项是指判决罪犯承担的附带民事赔偿义务判项,以及追缴、责令退赔、罚金、没收财产等判项。财产性判项与自由刑有机结合,相互配合,能有效打击和预防犯罪,实现刑罚功能,维护社会稳定,彰显公平正义。目前,在监狱工作实践中,未履行完财产性判项的罪犯财产状况核查难、财产性判项结案率低、履行渠道不畅是困扰监狱管理和罪犯减刑的主要问题,导致监狱执行刑罚的公平性受到质疑。本文从G省H监狱工作实践出发,通过罪犯减刑假释案件办理,分析罪犯财产性判项执行和财产核查存在的困难,就如何有效促进罪犯财产性判项履行,激励罪犯积极改造,体现刑罚执行的公平性,实现依法治监,提出建议和对策。

一、在押罪犯财产性判项总体情况及履行现状

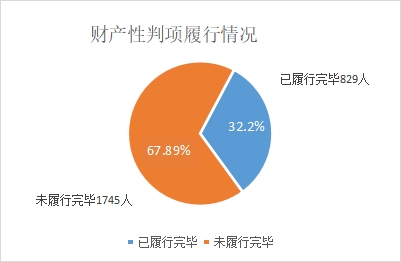

据统计,2022年第一季度末,H监狱押犯人数为4135人,有财产性判项罪犯2574人,占押犯总人数62.2%。其中,已履行完财产性判项的人数为829人,占有财产性判项人数的32.2%, 未履行完财产性判项的人数为1745人,占有财产性判项人数的67.8%。

图1 财产性判项履行情况

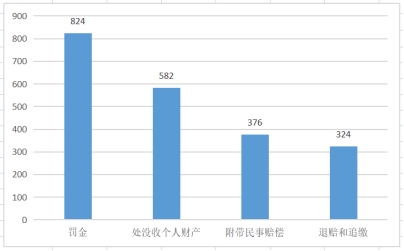

未履行完财产性判项的罪犯中,判处罚金824人,占47.2%;判处没收个人财产582人,占33.2%;判处附带民事赔偿376人,占21.5%;判处退赔、追缴324人,占18.5%。同时被判处两个以上财产性判项的有361人,占20.6%。

图2 未履行完财产性判项各类罪犯人数

未履行完财产性判项罪犯人数多,占比大,除罪犯家庭困难,没有履行能力外,还有以下几个原因:

(一)执行不到位、不及时,没收个人财产结案率低

法律规定,刑事判决中涉财部分由第一审人民法院执行,第一审人民法院可以委托财产所在地的同级人民法院执行。

实践中,很多第一审法院在判决生效后,并没有及时对没收个人财产判项立案执行,罪犯入监后未收到已执行的相关法律文书,监狱去函核实罪犯财产性判项执行情况和财产状况,得不到及时回函,或收到的是无效回函。罪犯拿不到结案文书或者终结本次执行裁定,法院一般都不予减刑。很长一段时间,罪犯为了获得减刑,通过狱内劳动报酬来履行没收个人财产,以表达履行态度,这与法律规定相违背,饱受法律人士质疑。

(二)履行渠道不畅,附带民事赔偿履行难上加难

大部分的附带民事赔偿数额都比较大,一些罪犯及其家属即便东拼西凑,四处举债,去履行附带民事赔偿,常常会因为以下原因而找不到合适的履行渠道:

附带民事赔偿案件,需要被害人或者家属向法院申请立案执行,而有些被害人及家属因不懂法律规定,不去申请立案执行,罪犯或家属申请赔偿时,法院以查不到执行案件为由不予受理;有部分被害人及家属明确表示不愿意谅解罪犯,不接受赔偿,也不愿意出具书面材料;有的被害方嫌赔偿数额少,不愿意接受分期支付而拒绝接受赔偿。

有些案件发生年代久远,第一审法院已经无法联系到被害人或被害人家属。

有些第一审法院推诿懒政,借口民事赔偿要找当年的承办法官才能执行,将申请人拒之门外,而有些承办法官早已退休或者调离原工作岗位,罪犯家属虽有心赔偿,却来回奔波,一再碰壁,苦不堪言。

因在监狱服刑,无法实现亲自去法院履行,其家人因各种原因不便协助履行,一些罪犯申请通过狱内劳动报酬来部分或分期履行附带民事赔偿,却因上述原因无法实现,挫伤了其履行附带民事赔偿的积极性。

(三)法院回函率低,罪犯财产状况核查难

对未履行完财产性判项的罪犯,裁定减刑假释的法院要求必须有第一审法院的终结本次执行裁定书或者核实其财产状况的函件。为此,监狱花费大量的时间和人力发函给第一审法院,但很多石沉大海,没有回复。据统计,2021年,H监狱发出的罪犯财产性判项履行及财产状况核查函2816件,收到法院回函1178件,回函率仅为41.83%,其中不乏“财产刑未履行”、“已委托其他法院调查,未收到回复”等无效回函。因同一事项多次发函仍未回函的有80多人,约占6%。

二、对监狱管理和社会的负面影响

(一)大量减刑案件被退回,影响监狱刑罚办案效率

由于监狱和法院有限的警力和司法资源要应付繁杂的日常工作,无法投入太多精力对罪犯财产状况进行全面细致的实质性调查,出于无法精确定位“有履行能力而不积极履行”者的无奈,又为了尽量体现不断趋严的减刑假释刑事政策精神,有些监狱和裁定减刑假释的法院只好简单实行“一刀切”:一是对没有履行完毕财产性判项,既没有终结执行文书,又未收到第一审法院回函的一律按“财产状况核查不明”退案;二是附带民事赔偿虽有终结本次裁定,但狱内消费明显超出普管罪犯三分之一,即100元以上,或零花账余额较大,未主动请求冻结余额,向第一审法院申请执行的,视为“有履行能力而不积极履行”予以退案。

据统计,2022年第一季度末,未履行完财产性判项的1745名罪犯中,月均消费低于普管罪犯消费限额三分之一,即低于100元的人数为699人,占40%;超出限额的有1046人,占60%。有些罪犯需要两三年不购物才能将月均消费降到100元以下。

2022年第一季度,H监狱经监区警察集体评议的罪犯减刑案件866宗,不同意提请减刑449宗,其中因财产状况未核实清楚,或月均消费较高,被认定为“不积极履行财产性判项”而不同意提请减刑349宗,占集体评议案件的40.3%;监区提交监狱减刑的案件417宗,被监狱退案65宗,其中因财产性判项退案58宗,占监区提请数的14%;监狱提请到法院的减刑案件352宗,法院因财产性判项退案21宗,占监狱提请案件数的6%。整个办案流程下来,因财产性判项问题而减刑退案的人数占办理案件数的49.4%,极大地影响了办案效率。

图3 2022年第一季度因财产性判项减刑退案人数

(二)削弱了减刑假释制度激励罪犯积极改造的作用,影响监狱正常管理

财产性判项履行渠道不畅、核查不清,导致减刑难以成为影响罪犯改造积极性的主要因素,成为监狱监管安全的一大隐患。

小部分罪重刑长的罪犯,因此得不到减刑假释,产生消极对抗情绪,感到改造前途迷茫,抱着“当一天和尚撞一天钟”的心态,混天度日,缺乏改造积极性。

罪犯狱内违纪率明显增高,情绪波动、打架斗殴、 顶撞警察,仇恨政府和社会言行增多,有些罪犯故意通过实施违规违纪行为来引起上级重视或发泄个人不满情绪,给监狱管理带来挑战。

有附带民事赔偿判项的罪犯,劳动积极性高,取得的劳动报酬多,零花账上积攒的余额高,因履行渠道不畅,反倒被认定为“有履行能力而不积极履行”,减刑因此被退案,打击了其劳动改造的积极性,有些罪犯变得消极怠工。

同样符合减刑条件,一些改造表现更好的罪犯,却仅因无法取得法院财产性判项执行文书,财产状况未能得到核实,而错失减刑机会,无处申诉和抗辩,对家人负疚,心生不忿,认为是司法不公,产生逆反社会的情绪。

(三)导致社会矛盾积累,影响司法公信力

监狱将是否积极履行财产性判项与减刑假释相关联,促使罪犯积极履行财产性判项,一些对法律不够理解的民众会产生“花钱减刑”的误解,甚至有罪犯家属打电话质问监狱:“是不是交了钱就能减刑”、“交多少钱才能减刑”。

现阶段,法院系统对财产性判项的履行缺乏统一、详细的指引,不同地区、不同法院之间对罪犯家属代缴的途径不一样。为帮助罪犯早日减刑出狱,有的家属倾尽全家之力,甚至到处举债,代为履行财产性判项,背上了沉重的家庭经济负担,却被法院拒之门外,理由是“能一次性缴纳完财产性判项的才收”、“履行顺序不合法”、“承办法官不在”等,家属因“找不到庙门”,四处碰壁,怨气较重。为了拿到一纸执行文书,个别家属不惜再花钱聘请律师,有的向检察院举报法院不作为,甚至采取信访、闹访的方式表达诉求,严重损害了司法公信力。

三、建议与对策

(一)加强罪犯及其亲属的财产性判项教育和宣传

人民法院审判期间,在交付执行前,要将履行财产性判项的重要性和必要性向罪犯及其亲属阐释清楚,告知不积极履行的法律后果,并力争调查清楚罪犯财产状况,及时予以执行,将相关文书按规定与监狱移送衔接。罪犯交付执行后,监狱机关要加强认罪伏法教育,讲明“有能力履行而不履行或者不完全履行财产性判项”与认罪悔罪、减刑假释的关系,督促其自觉履行财产性判项。同时,监狱利用开放日、门户网站、狱务公开手册、入监告知书、亲情会见等机会对罪犯亲属开展相关宣传教育,坚决消除其“花钱减刑”的错误思想,争取罪犯亲属对监狱工作的理解,协助做好财产性判项的履行。

(二)搭建全国统一的协同执行平台,完善财产性判项执行衔接机制

尽快搭建全国统一的罪犯财产性判项执行协同执行平台,在案件侦办、起诉、审判、交付执行等每一阶段,对判项、执行情况、财产状况核查结果等,进行动态更新,实现数据互连互通,信息共享,协同执行。依公安、法院、检察院、监狱等各自职能,设置相应的查询、变更、管理等权限。联通个人征信系统,对刑满释放后,财产性判项未履行完毕的罪犯,将其履行情况接入个人征信系统,监督后期的履行情况,以达到刑罚执行的目的。这样既能全程高效监督罪犯财产性判项的执行,节约司法资源,又方便权利义务人主张意愿,方便群众。

(三)法院建立托管账户,构建完善代收代缴机制

实践中,罪犯有履行意愿但因各种原因暂不能履行的,只要说明不能履行的原因并自愿申请将要履行的金额转入D账锁定管理(刑满释放时予以解除锁定),监狱发函向其第一审法院申请履行的, 视为履行态度积极。但很多法院都表示无法接收该款项。这只能体现罪犯积极履行财产性判项的态度,待其减刑出监时,这笔钱仍然退回给了罪犯,有违财产性判项的立法初衷。建议法院尽快设立托管账户,接收代管这部分款项,账户同时也能接受家属代缴部分,并出具相关凭据,待条件成熟时,由法院交付被害方。这样既能考核罪犯是否真正具有悔改表现,也能极大地促进财产性判项的实质性履行。

(四)尽快出台实务细则,提高办案实操性

两高两部于2021年12月8日联合发布的《关于加强减刑、假释案件实质化审理的意见》对规范减刑假释案件办理提出了基本要求和原则,具有很强的指导性。但现有的《细则》需进一步明确相关要求,细化标准,增强实操性。如:对《意见》第7条第二款“对于前款罪犯,无特殊原因狱内消费明显超出规定额度标准的,一般不认定罪犯确有悔改表现。”中“特殊原因”包括哪些情形、“规定额度标准”是多少、第一审法院回函的时限等予以明确;对罪犯财产性判项履行情况和财产状况的核查方式和程序等进一步细化,方便办案实操。

(五)引入法律援助,建立救助申辩渠道

法律不强人所难,不能归责于罪犯本人原因导致财产性判项未能履行的,不应成为影响罪犯减刑假释的因素。现实中,罪犯却很难自己去证明这点。应将罪犯财产性判项执行纳入法律援助范围,建立适当的救助渠道,经罪犯申请,法院、检察院、司法局、公安局、公证处、律所等单位通过调查取证,发现的确不能归责于罪犯本人原因导致财产性判项未履行的情形的,均可出具书面证明,负责减刑假释的法院应予以采信。符合条件的罪犯也可以请求法援律师介入其减刑假释案件,对其履行能力及财产状况举证申辩。东莞法院对H监狱的一例回函具有示范作用:被害人明确表示不愿意接受附带民事赔偿,但坚决不同意出具书面材料。法院在调查取证后,向监狱出具了《关于被害人不愿意接受附带民事赔偿的复函》,该犯顺利获得减刑。解决了困扰罪犯和监狱很久的“怎样才能证明不能归责罪犯本人原因导致财产性判项未履行”的难题。

(六)完善财产性判项履行检察监督机制

人民检察院有权对人民法院裁量的财产性判项是否应当判处,第一审法院是否依职权执行,是否及时核实罪犯财产状况,是否及时出具合法有效的财产性判项执行文书,裁定减刑假释法院是否履行对罪犯财产状况的调查核实义务等,不断增强检察监督效能。

四、结语

司法执行相关制度不清晰、执行主体权责不明、效率不高等现象客观上导致了部分罪犯财产性判项履行难和财产状况核查难,成为否定罪犯减刑假释的主要因素,反噬到监狱的正常管理,减刑、假释制度激励罪犯改造的效用大打折扣,影响到司法权威。司法部门应积极反思,构建和完善公平高效的核查和履行机制,客观评价罪犯是否积极履行财产性判项,准确、高效核查罪犯财产状况,在提高财产性判项执行率的同时,最大限度发挥减刑、假释对罪犯改造的激励作用,降低司法成本,维护司法权威,达到法律效果、社会效果相统一。

参考文献

(1)王畅,陈国华,任全.刑罚执行制度变革中新旧制度衔接问题研究——以《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》为对象[J].犯罪与改造研究,2018(9):7-13

(2)劳佳琦.财产性判项与减刑假释的联动机制[J].中外法学,2018,30(3):701-725.

(3) 顾菊玲. 刑事涉财产判决的执行问题研究[D]. 上海交通大学,2014.

(4)于天敏. 刑罚执行程序研究[D]. 西南政法大学,2012.